¿Justicia, venganza o castigo eterno?

Por Christian Slater E., coronel (R) del Ejército de Chile.

El reciente comunicado del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) de Chile, referido al proyecto de ley que busca permitir la suspensión o el cumplimiento alternativo de penas para personas condenadas que se encuentren gravemente enfermas o en estado de avanzada edad, contiene una afirmación tan preocupante como inaceptable. Si bien valora el proyecto, el Comité introduce una distinción que, lejos de contribuir al respeto de los derechos humanos, los vulnera gravemente: plantea que los condenados por delitos de lesa humanidad no debieran acceder a tales beneficios si no manifiestan arrepentimiento o colaboración sustancial con la justicia.

Este doble estándar jurídico no solo es discriminatorio, sino profundamente inmoral y jurídicamente cuestionable. Condicionar un beneficio humanitario al “arrepentimiento” de una persona que alega su inocencia no solo desnaturaliza el sentido de justicia, sino que viola principios constitucionales y tratados internacionales. De hecho, prácticas de este tipo podrían constituir trato cruel, inhumano o degradante, tal como lo prohíbe la Convención contra la Tortura, ratificada por Chile.

Más aún, cabe preguntarse: ¿cómo puede alguien demostrar arrepentimiento si no se reconoce culpable? ¿Qué sucede cuando la condena se origina en procesos judiciales cargados de ficciones jurídicas, pruebas inexistentes, declaraciones manipuladas o jueces ideologizados? En tales condiciones, exigir el reconocimiento de culpa como condición para acceder a un beneficio no es justicia: es coacción institucional. Y si esta presión la ejerce el Estado —validada incluso por organismos de derechos humanos—, nos encontramos frente a una forma moderna de tortura, amparada en legalismos retorcidos.

La desconfianza en el sistema judicial chileno no es un invento ni un capricho. Numerosos fallos recientes han sido criticados por ignorar el principio de cosa juzgada, reinterpretar hechos sin pruebas nuevas, o basarse en criterios ideológicos antes que jurídicos. Hemos visto jueces que abiertamente declaran su militancia política, fiscales que convierten procesos en tribunas morales, y organismos como el INDH que se han prestado para campañas contra instituciones como Carabineros, sin mayor rigor ni objetividad.

Por si fuera poco, las declaraciones del expresidente de Uruguay, José Mujica, y su esposa Lucía Topolansky —ambos figuras históricas de la izquierda latinoamericana— confirmaron públicamente que en su país se condenó a militares mediante testimonios falsos y acusaciones sin sustento, con claros fines políticos. Si eso ocurrió en Uruguay, donde el clima ideológico ha sido similar al de Chile, ¿por qué suponer que aquí todo ha sido pulcro y objetivo?

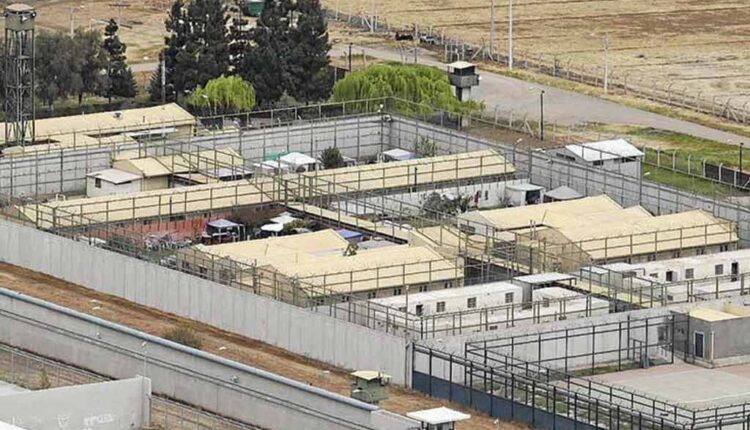

Quizás ha llegado la hora de revisar, con el mismo celo que se exige en otros casos, las condiciones de detención de quienes hoy se encuentran gravemente enfermos, ancianos y muchos de ellos declarados inocentes. Tal vez la verdadera justicia no consista en forzar confesiones ni imponer un arrepentimiento artificial, sino en permitir —como corresponde en un Estado de Derecho— la revisión imparcial y actualizada de casos juzgados bajo un sistema inquisitivo ya superado, y con garantías procesales hoy impensables.

Chile necesita una justicia que repare, no que prolongue el odio. Que respete el principio de igualdad ante la ley, incluso cuando el relato político dominante haya decidido excluir a algunos del ámbito de la compasión y la legalidad. Porque si los derechos humanos no son para todos —también para los que vistieron uniforme— entonces no son verdaderamente derechos, sino privilegios ideológicos.

Los comentarios están cerrados.