El golpeteo de la lluvia sobre la techumbre de latón resuena con gran estruendo. Si uno cierra los ojos puede ver el tupido paño de agua que se desliza por las ventanas azules del sur de Chile. Humberto y Mariquita, sus abuelos maternos de origen suizo (hicieron las veces de padres), y la casa del techo rojo que construyeron cerca del Lago Panguipulli, rodeada del tupido follaje en el corazón de La Araucanía. El mundo blanco, que apenas se roza con el mapuche, el indígena sometido que perdió sus tierras y ahora lucha sin tregua para que al menos no le arrebaten su dignidad. La casa está impregnada del perfume de las manzanas de guarda, las grandes hogazas de pan en el horno de la cocina. La casa huele a gloria y a abundancia.

El golpeteo de la lluvia sobre la techumbre de latón resuena con gran estruendo. Si uno cierra los ojos puede ver el tupido paño de agua que se desliza por las ventanas azules del sur de Chile. Humberto y Mariquita, sus abuelos maternos de origen suizo (hicieron las veces de padres), y la casa del techo rojo que construyeron cerca del Lago Panguipulli, rodeada del tupido follaje en el corazón de La Araucanía. El mundo blanco, que apenas se roza con el mapuche, el indígena sometido que perdió sus tierras y ahora lucha sin tregua para que al menos no le arrebaten su dignidad. La casa está impregnada del perfume de las manzanas de guarda, las grandes hogazas de pan en el horno de la cocina. La casa huele a gloria y a abundancia.

María Eugenia Bravo Calderara -entonces una niña apodada Pelusa- evoca con lujo de detalles esa infancia feliz, luminosa, protegida, que sólo tiene espacio para la inocencia. Es una niña alta, flaca y tímida. Ama la música y toca el piano. De tiempo en tiempo tiene sueños anticipatorios de ciertos hechos. “Otras veces, sencillamente ‘veía’ algo que luego ocurría, o repentinamente, ‘sabía’ que algo muy grave ocurriría”, recuerda.

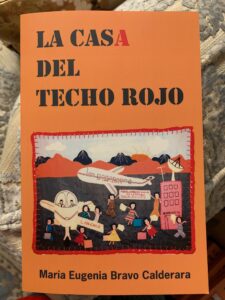

La redacción de estas Memorias – titulada La casa del techo rojo- representa una invitación a acompañar a otros que perdieron la voz, la esperanza, la fe y la alegría. El compartir la palabra gratifica, aliviana la carga, constituye un gesto de sanación. La autora no dispone de otra herramienta que la palabra. No tiene otra joya que la memoria. Pese a la adversidad más absoluta, logra sobrevivir a la barbarie y, página a página, abraza su historia. Sin rencor, sin amargura, sin odio.

“Se trata de dos casas, dice la autora, “cada una con su techo rojo: una es la casa buena donde uno se siente protegida y amada. En la otra, la casa mala, en el Cerro Chena, se tortura y mata a las personas (…) En esa estuve desde el 12 de octubre de 1973 hasta que la cerraron a fines de ese mes. Allí estuve como prisionera política, durante septiembre y octubre. Operó un equipo del ejército que estuvo interrogando, torturando y matando a partidarios del presidente Allende. Conocí el horror y el terror más absoluto».

Según escribe en el libro Lejos de Casa. Memoria de chilenas en Inglaterra, “mi padre era mestizo chileno-mapuche y por tal bagaje genético, siendo yo la más parecida a él, desde muy pequeña tuve conciencia de ser diferente: cuando me portaba bien era chilena y cuando me portaba mal era india».

Chile, un país pobre, desigual, aislado del mundo, machista y clasista. María Eugenia evoca su primer encuentro con la pobreza chilena: “Los niños que visten andrajos, descalzos, a medio vestir, otros desnudos. Llenos de piojos, sucios, la piel cubierta de costras”.

Recién a fines de la década del 50 comienzan a soplar vientos más progresistas y se levantan voces exigiendo cambios. En esa época conoce a su futuro marido Rafael Moreno. El romance duraría 10 años (estuvieron dos años separados porque él partiría con una beca a estudiar Economía en la entonces Checoslovaquia). Una vez concluidos sus estudios de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile -estuvo entre los tres egresados más destacados de 1965- una María Eugenia enamorada sigue a su novio, se casan y tienen a su hija Isabel. La experiencia en Praga es de luz y sombra. Escasea la comida y productos de primera necesidad, pero la vida cultural es de gran riqueza y finura. Se hace de amigos, enseña español en varias facultades universitarias, trabaja en la agencia de noticias Prensa Latina, aprende a sacar el tarot, y es testigo -el 20 de agosto de 1968- de la entrada de las tropas del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia.

Con el matrimonio roto (y el corazón también), María Eugenia regresa a Chile -en diciembre de 1971- con su pequeña hija, ansiosa de incorporarse al proceso de la Unidad Popular. Y asume el trabajo académico en varias facultades de la Universidad de Chile. En mayo de 1973, el presidente Allende le ofrece liderar un gran proyecto: la fundación de una universidad para los países en desarrollo. La cita para una reunión es el 15 de septiembre. Ella debía dar su examen de grado el 11 de septiembre. Tenía 33 años.

Un capítulo clave, por razones obvias, es el del Golpe de 1973 y la larga pesadilla que lo siguió. Chile se parte en dos ese mismo martes 11 de septiembre. Una mañana de sol, interrumpida por el estruendo de las ráfagas que atraviesan el país como una locomotora furiosa, sin rumbo. Los chilenos pierden la inocencia y cientos de miles quedan a la intemperie como un árbol arrancado de cuajo. A inicios de la dictadura, la autora integra un equipo de trabajo en la defensa de los derechos humanos. Más tarde se organizarían en lo que sería la Vicaría de la Solidaridad. El activismo se interrumpe cuando ella y su hermano son detenidos en su domicilio. Estuvo nueve meses en cautiverio (pasó por cuatro lugares de detención). Fue brutalmente torturada y amenazada. Contrajo tuberculosis. Tiempos dolorosos, turbulentos. La solidaridad internacional es contundente pero la dictadura no cede un centímetro.

“En medio de aquella oscuridad”, cuenta ella, “durante algunos minutos intensos de escritura oculta y secreta, la poesía me salió al encuentro e insistió en quedarse a vivir conmigo (…) Era una poesía de testimonio, de padecimiento y sufrimiento que puse más tarde al servicio de la lucha por los derechos humanos.” Más tarde, por esos poemas la Municipalidad del Gran Londres le otorgaría un primer premio literario y, luego, podría publicar una colección bilingue de poemas titulada Prayer in the National Stadium (Oración en el Estadio Nacional).

Salió al exilio, muy enferma, el 10 de septiembre de 1975. Con la pequeña Isabel y cien dólares en el bolsillo aterriza en Londres. Una ciudad de escasa luz, calles adoquinadas, lustrosas por la lluvia recién caída. Deambula con el alma seca por los parques de la ciudad, los más bellos del mundo. Pero Inglaterra la acoge, le tiende una mano solidaria. Años más tarde obtendrá en la Universidad de Oxford los grados de maestra y doctora en Filosofía. Se le da allí la bienvenida, se le reconoce como una perseguida política en Chile y, con claridad, le dicen que están orgullosos de contar con su presencia.

Los primeros tiempos estarán dedicados a instalarse en una sociedad desconocida. Todo es nuevo e incierto. Las heridas, que nadie ve, siguen abiertas. Pero ella ya está lejos del dolor y del olvido. Está a salvo. Sola, pero a salvo. Con los años, este país se convertiría en su segunda patria y, un día cualquiera, se atrevería a pronunciar la palabra futuro.

La vida gira y, por razones misteriosas, Pinochet se vuelve a cruzar en su camino. El senador vitalicio es detenido en la London Clinic, el 16 de octubre de 1998. Tras 503 días de detención, los esfuerzos de extraditarlo a España resultan infructuosos y regresa a Chile.

Después de 16 años con la “L” en el pasaporte, la prohibición se levanta y María Eugenia vuelve a la llamada patria por un mes. Llega el mismo día en que asume el presidente Patricio Aylwin. “Vine porque estaba desesperada por regresar, por venir a recargar mis pilas chilenas. Ver a mi gente, estar con mi hermano y su familia, comer pulmay de Concepción y prietas y longaniza de Loncoche”, confiesa la autora.

El caminar por algunos lugares de Santiago abrió antiguas heridas. La memoria del cuerpo la transportó, sin aviso, a los tiempos del terror, previos a su partida.

Regresa a Inglaterra.

La democracia llega, cojeando, pero llega. Empezamos a buscar nuestras voces. Aclaramos la garganta, levantamos la mano, nos miramos al espejo, tanto tiempo empavonado. Nos proponemos rescatar nuestra identidad como personas, primero, y como patria arrebatada, después. Imposible precisar el momento en que la autora comienza a contarse en susurros estas Memorias, quizás fue mucho antes. En todo caso se trata de un esfuerzo que constituye un valioso aporte personal, un testimonio único como chilena, poeta, escritora, víctima de una feroz represión, protagonista de una vida muy interesante, por decir lo menos. En su obra se advierte un sentido de misión, la convicción profunda de que una vida tan intensa debe quedar en algún registro. Sus versos serán, posteriormente, compartidos, reconocidos y leídos -en inglés y español- más allá de las fronteras del Reino Unido como un legado colectivo, un mosaico que da cuenta (con talento y rigurosidad) de un Chile que ha sufrido cambios profundos. Igual que la autora.

Los comentarios están cerrados.